植物进化过程中,地下根系与地上器官往往协同变化,使得陆地植物能够以多样的性状组合和生活史策略适应异质环境,提高植物的适合度。尽管人们对根系与地上器官的协变机制有深入的认识,但根系与种子间是否存在协变关系迄今仍处于“一片空白”,更鲜有研究探讨其背后的驱动机制。

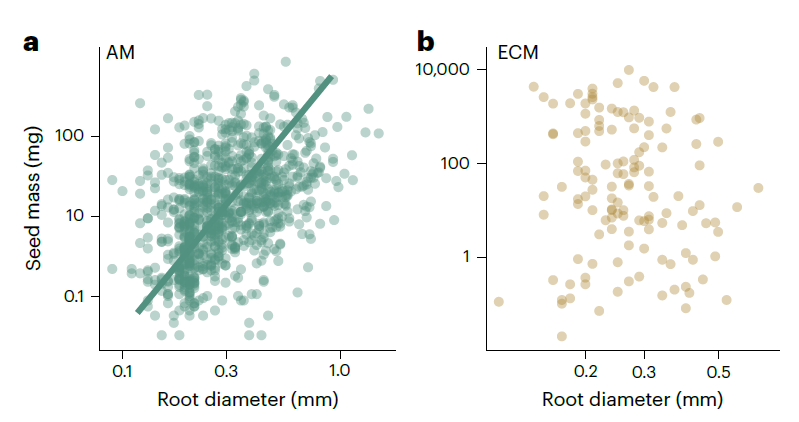

研究结果首次发现,全球尺度上AM植物,其平均单个种子质量与吸收根直径显著正相关;更为重要的是种子质量与吸收根皮层厚度显著相关,而与吸收根导管大小无关(图2)。相比之下,ECM植物的吸收根与种子质量无关。进一步研究揭示:根-种子的上述协变关系不是由根系导管所介导的物质运输功能所驱动,而与AM真菌的多功能性有关,即磷吸收和防御致病菌。植物根系与种子协同变化的格局和机制的揭示对我们认识陆地植物多样性的形成和维持提供了全新的角度,并且对农林业生产实践有重要的应用价值。

图1. 全球尺度丛枝菌根(AM)植物(a)和外生菌根(ECM)植物(b)吸收根直径与其种子质量的关系

图2. 采样树种的系统发育树

本研究得到了国家自然科学基金、河南省基础领军人才、河南省卓越青年创新研究群体项目、河南省外籍科学家工作室项目、河南农业大学科研基金资助、国家自然科学基金项目、广东省土壤与地下水污染控制重点实验室项目、高水平大学专项基金项目等项目资助。

孔德良教授领衔的根系生态学研究团队,近年来围绕林木根系结构及其与共生微生物的关系,在Nature Plants(2篇), Trends in Ecology & Evolution, Nature Communications等国际著名期刊发表一系列原创性成果,应邀担任植物学和生态学领域著名期刊New Phytologist, Plant Diversity, Journal of Plant Ecology, Oikos, Forestry Research Advances编委。

编辑/郭俨辉 签审/王娟